Phytochelatin and coumarin enrichment in root exudates of arsenic-treated white lupin

Adrien Frémont, Eszter Sas, Mathieu Sarrazin, Emmanuel Gonzalez, Jacques Brisson, Frédéric Emmanuel Pitre, et Nicholas James Beresford Brereton

|

Pourquoi cette recherche est-elle importante ?

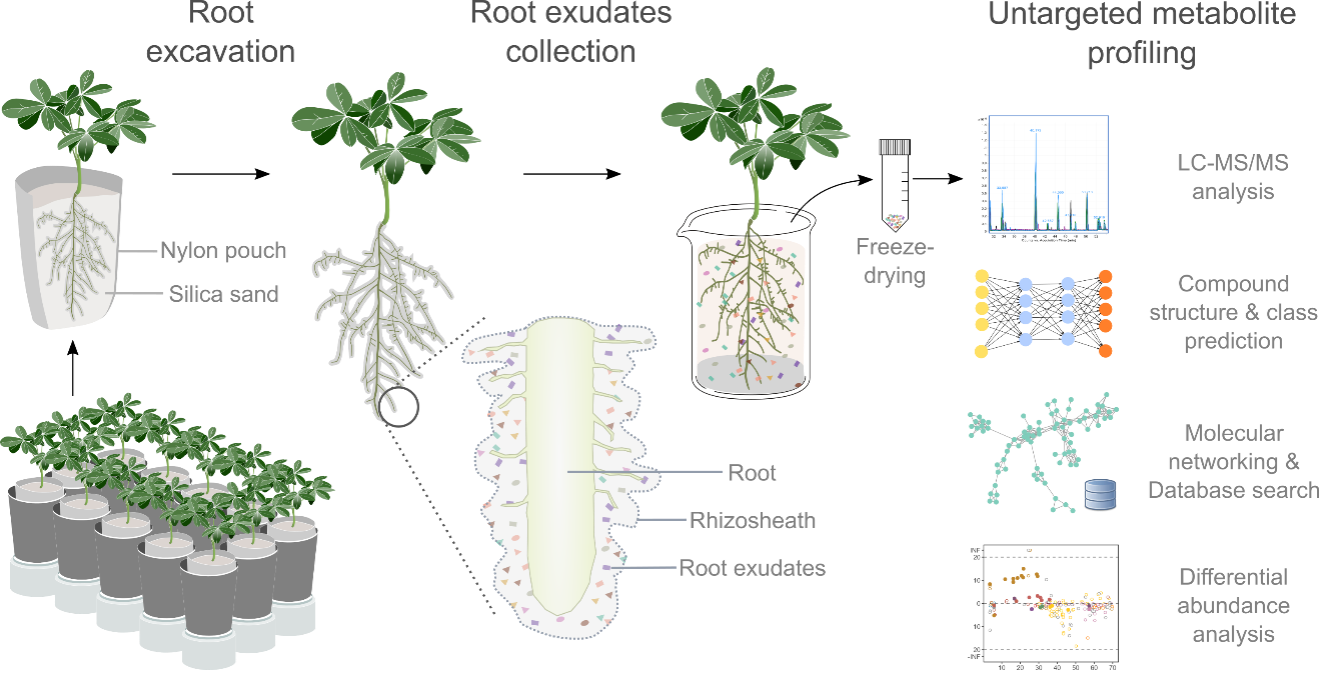

Ce qui se passe dans le sol autour des racines d’une plante lorsque celle-ci pousse dans un sol contaminé nous est encore largement étranger. Il est extrêmement difficile d’étudier cette zone, appelée la rhizosphère, qui s’étend sur quelques millimètres autour des racines mais où une grande partie des interactions plantes / sol ont lieu. Il existe déjà plusieurs exemples d’adaptations racinaires qui aident les plantes à survivre face à différents stress abiotiques, comme la sécheresse ou le manque de nutriments. Il a été démontré, par exemple, que certaines plantes influencent les conditions dans la rhizosphère en libérant des molécules par leur racines pour rendre disponibles certains éléments nutritifs comme le phosphate. Nous avions alors toutes les raisons de penser que de telles adaptations racinaires pouvaient exister pour aider les plantes à se développer sur des sols contaminés à l’arsenic. Jusqu’alors on s’intéressait surtout à la capacité des plantes à accumuler des contaminants dans leurs parties aériennes, mais ce qui se passait sous nos pieds était souvent laissé de côté faute d’outils assez puissants pour pouvoir s’y plonger. Ce milieu encore très mal connu renferme donc potentiellement une mine d’information très importante pour mieux comprendre l’influence des plantes sur les contaminants et in fine, améliorer les approches de phytoremédiation. |

|

Au sujet de cet article...

Les résultats de cet article ont notamment paru dans ces médias :

|